La terreur est arrivée au Bénin en 2019. Des extrémistes basés au Sahel ont surgi du parc national de la Pendjari et enlevé deux touristes français et leur guide. Depuis lors, une vague d’incursions déferle sur le pays et s’intensifie chaque année.

Le Bénin a déployé 3.000 soldats au Nord du pays dans le cadre de l’opération Mirador pour empêcher les attaques des militants contre les civils, les forces de sécurité et les gardes forestiers dans le complexe W-Arly-Pendjari (WAP), qui inclut des territoires du Bénin, du Burkina Faso et du Niger. Les militants basés au Sahel ont intensifié leurs attaques contre le Bénin et le Togo et ont avancé insidieusement vers la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal.

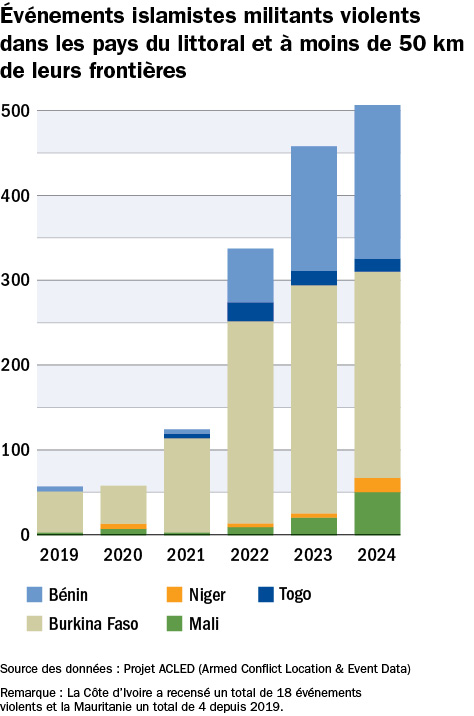

« Le nombre annuel d’événements violents liés aux groupes islamistes militants dans les pays du littoral d’Afrique de l’Ouest et à moins de 50 km des frontières du Sahel a augmenté de plus de 250 % au cours des deux dernières années, en dépassant 450 incidents », selon les chercheurs Daniel Eizenga et Amandine Gnanguênon, dans un rapport de juillet 2024 pour le Centre d’études stratégiques de l’Afrique (CESA).

Cette tendance meurtrière a continué le 8 janvier 2025 lorsque les militants ont attaqué les forces de l’opération Mirador, en tuant 28 soldats dans l’Alibori, un département en bordure du Burkina Faso, du Niger et du Nigeria.

« Nous avons reçu un coup très dur », déclare à la BBC le colonel béninois Faizou Gomina, chef d’état-major de la Garde nationale. Il dit que le poste attaqué était « l’un des plus forts et des plus militarisés » et demande aux commandants de renforcer les opérations pour prévenir d’autres attaques. L’association extrémiste du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) liée à Al-Qaïda a revendiqué la responsabilité. Une source militaire a déclaré à l’Agence France-Presse que les soldats avaient riposté, en tuant 40 militants.

« Réveillez-vous, officiers et chefs de section. Nous avons des batailles à gagner », a déclaré le colonel Gomina.

UNE MENACE CROISSANTE

Les chefs terroristes se sont réunis dans la région centrale du Mali en février 2020 pour discuter de leur expansion vers le golfe de Guinée, principalement à travers le Bénin et la Côte d’Ivoire, et des attaques contre les bases militaires de ces pays.

Les responsables français de la sécurité ont déclaré que la réunion avait regroupé des chefs d’Al-Qaïda au Maghreb islamique, d’Ansar Dine, du GSIM et du Front de libération du Macina.

Depuis lors, la sécurité s’est considérablement dégradée au Sahel. Une série de coups d’État dans les pays sahéliens du Burkina Faso, du Mali et du Niger, le renvoi des forces de sécurité occidentales et la trop grande dépendance sur les tactiques brutales des mercenaires russes ont tous conduit à l’aggravation de la situation sécuritaire. Le nombre d’attaques et de morts a augmenté régulièrement. Les pays du littoral constatent que la sécurité de leur frontière se détériore, malgré des efforts pour la renforcer.

Les chercheurs Eizenga et Gnanguênon écrivent pour le CESA : « L’expansion rapide vers l’Ouest et le Sud de la violence islamiste militante au Mali, au Burkina Faso et au Niger au cours des dernières années a provoqué une augmentation dramatique du nombre d’événements violents aux frontières des pays du littoral d’Afrique de l’Ouest et au-delà, de la Mauritanie au Nigeria. Alors que l’attention s’est surtout concentrée sur le Bénin et le Togo, on a enregistré deux douzaines d’incidents extrémistes violents au Mali à moins de 50 km des frontières de la Mauritanie, du Sénégal et de la Guinée, dans des régions où, jusqu’à récemment, il y avait eu peu d’activité, ou il n’y en avait pas eu du tout. »

DES ZONES PRÉOCCUPANTES

La région où le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Mali ont une frontière commune est l’un des deux points sensibles. Le Burkina Faso et le Mali dépendent du port d’Abidjan pour un pourcentage important de leurs importations. Le Burkina Faso envoie plus de la moitié de ses exportations par Abidjan, selon le CESA.

La route a aussi une grande quantité de mines d’or artisanales. Les mines, les routes commerciales et les réseaux de trafic offrent des cibles attrayantes pour les extrémistes.

Le complexe WAP transnational d’une superficie de 26.361 km carrés présente une deuxième source de péril pour les pays du littoral, en particulier le Bénin et le Togo. Les militants affiliés au GSIM infestent le complexe depuis 2018, selon le CESA. L’État islamique dans le Grand Sahara a infiltré le parc du côté nigérien.

Les extrémistes se sont alliés aux contrebandiers régionaux qui trafiquent des cigarettes, des médicaments contrefaits et des produits, du carburant, de l’or et des fusils à travers les parcs, selon le rapport du CESA.

Plusieurs couloirs économiques majeurs traversent le complexe WAP, notamment les routes Ouagadougou-Lomé, Niamey-Lomé, Niamey-Cotonou, Ouagadougou-Accra et Niamey-Ouagadougou. Environ les deux tiers des importations du Burkina Faso entrent au Bénin par ces couloirs. Le couloir Niamey-Cotonou est traversé par plus de la moitié des échanges commerciaux du Niger, selon le CESA. Les militants menacent toutes ces routes.

Parmi ces menaces, les pays du littoral ont pris des mesures pour protéger leur souveraineté et empêcher leurs citoyens vulnérables de succomber au chant des sirènes extrémistes.

Voici quelques-uns de ces efforts :

Le Bénin affronte certaines menaces parmi les plus persistantes, comme le souligne l’attaque de janvier 2025. La création de l’Agence béninoise pour la gestion intégrée des zones frontalières combine la sécurité et le développement dans les zones vulnérables.

Les autorités béninoises ont aussi conclu un accord avec le Niger vers la mi-2022 pour combattre l’extrémisme le long de leur frontière commune. Toutefois, un an plus tard, une junte a renversé le gouvernement démocratiquement élu du Niger et a mis fin à l’accord. Les discussions concernant un plan de sécurité et de gestion unifié pour le complexe WAP ont aussi été suspendues.

Entre 2021 et 2023, le Bénin a investi 130 millions de dollars dans ses forces de sécurité, y compris un avant-poste de renseignement dans le parc national de la Pendjari et huit bases militaires stratégiquement positionnées dans les parcs, selon le magazine New Lines.

L’une de ces bases à Kourou-Koalou est située à l’endroit où le Bénin, le Burkina Faso et le Togo convergent. Elle est équipée d’une artillerie lourde et de chars d’assaut, selon le reportage de New Lines. Le contingent de 3.000 soldats de Mirador est soutenu par des effectifs additionnels de 4.000 qui sont sujets à des rotations saisonnières, selon le CESA. D’autres forces locales s’élevant à 1.000 personnes aident à obtenir des renseignements. Ils travaillent tous avec African Parks, groupe de conservation basé en Afrique du Sud qui gère le côté béninois du parc de la Pendjari et les réserves forestières.

La Côte d’Ivoire a répondu à la menace des attaques transfrontalières en fortifiant sa présence sécuritaire régionale et en investissant dans des programmes socio-

économiques. En 2022, le gouvernement a lancé le programme pour combattre la fragilité dans les zones frontières du Nord. Il combine une présence militaire renforcée avec des investissements en infrastructure et des programmes sociaux orientés vers les jeunes.

L’objectif est de donner aux jeunes de six régions du Nord les outils nécessaires pour résister à l’attrait des extrémistes. Par exemple, le programme a versé à Samuel Yéo, éleveur de porcs à Ouaragnéné, un million de FCFA, ce qui l’a aidé à plus que tripler le nombre de ses animaux, pour atteindre un total de 70. À un certain moment, il vendait une dizaine d’animaux entre 150.000 et 200.000 FCFA chaque mois et il a ouvert deux petits espaces gastronomiques où il vend la viande de porc mijotée.

Moins d’un an après son lancement, le programme avait soutenu 23.892 personnes, selon un rapport du gouvernement. L’effort a aidé plus de 30.000 bénéficiaires en 2023. Le programme se concentre sur les efforts à main d’œuvre intensive, la formation, la production de revenus, les micro- et petites entreprises, les subsides aux ouvriers du secteur informel, le bénévolat et les associations d’épargne et de crédit des villages.

Le programme de la Côte d’Ivoire est considéré comme un succès et les opérations militaires collaboratives entre les forces ivoiriennes et burkinabés en 2020 et 2021 ont assuré « une meilleure sécurité, communication et coordination transfrontalières », écrivent les chercheurs Eizenga and Gnanguênon. Mais la coopération a chuté après les coups d’État au Burkina Faso.

Le Togo a lancé le programme d’urgence pour la région des Savanes afin de développer la résilience dans le Nord. Entre 2021 et 2023, les autorités ont construit une centrale électrique solaire de 25 mégawatts à Dapaong qui a permis d’électrifier 15.000 foyers supplémentaires, soit une augmentation régionale de 29 à 42 %, selon le reportage du site web Togo First de janvier 2025. Environ 80.000 personnes ont gagné un accès à l’eau potable, représentant une augmentation de 64 à 73,5 %

Plus de 1.000 hectares ont été développés et l’arrivée du matériel moderne a amélioré la productivité et la compétitivité des cultivateurs locaux.

Un programme de 18 mois visant à renforcer la résilience contre l’extrémisme violent dans la région des Savanes a été lancé en janvier 2024 avec un financement de 5 millions d’euros de l’Union européenne. Le premier des deux projets couvrira sept préfectures et aidera dix organisations locales à lancer des micro-projets pour améliorer la situation de l’emploi, selon le reportage de Togo First.

Le deuxième projet vise deux préfectures de la région Centrale. Il distribuera un équipement clinique et scolaire à 10.000 personnes, soutiendra financièrement 4.000 femmes et renforcera les aptitudes de prévention des conflits de 2.000 personnes, y compris les autorités locales. Il fournira des subventions à 100 jeunes entrepreneurs.

Bien que les pays aient œuvré individuellement pour combattre la menace extrémiste, les chercheurs Eizenga and Gnanguênon déclarent qu’une coordination régionale améliorée est requise. Ils énumèrent plusieurs recommandations pour aider les pays du littoral :

Demander aux forces de sécurité d’établir des rapports avec les civils : Les soldats, les policiers et les douaniers ne peuvent pas simplement être présents dans les régions frontalières. Ils doivent gagner la confiance des résidents et respecter leurs biens. Le personnel de sécurité devra apprendre à atténuer les préjudices et travailler avec les communautés. Les tactiques à la main lourde peuvent détruire la confiance difficilement gagnée. Le Centre international de formation au maintien de la paix Kofi Annan du Ghana et l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Côte d’Ivoire peuvent aider.

Renforcer le développement dans les zones vulnérables : Ceci se produit déjà, et son succès démontre que les efforts doivent excéder les approches militaires. Les pays qui ont du succès dans ces efforts pourraient aider à établir des « échanges de développement » régionaux.

Établir une stratégie régionale concernant les risques du complexe WAP : Le Bénin, le Ghana, le Nigeria et le Togo devraient coordonner leurs politiques existantes pour les territoires frontaliers et les espaces protégés. Les pays doivent évaluer les opérations de sécurité en fonction des efforts de préservation et de protection des moyens de subsistance des communautés.

Rationaliser le partage des renseignements : Les pays devraient maintenir des filières ouvertes pour que les forces de sécurité puissent échanger les informations lorsque les extrémistes sont en marche. Les évaluations pourraient être combinées aux informations du réseau d’alerte précoce de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Adopter une stratégie de stabilisation multi-dimensionnelle : Le premier niveau pourrait inclure le renforcement de la résilience des communautés contre les influences extrémistes. Deuxièmement, les gouvernements devraient soutenir les intérêts socio-économiques dans les régions vulnérables. La coordination et le soutien de l’Initiative d’Accra, effort coopératif d’Afrique de l’Ouest visant à atténuer la propagation du terrorisme sahélien, et l’aide politique et financière de la CEDEAO complètent les recommandations.

L’ascension des juntes du Sahel a encouragé les pays du littoral à renforcer leur coopération pour relever le défi extrémiste, écrivent les chercheurs Eizenga et Gnanguênon. « L’amélioration de la cohésion, la coordination et l’ampleur de ces efforts sur le littoral ouest-africain pour atténuer les menaces peut éviter un impact régional beaucoup plus grand et plus coûteux. »