LES STRATÉGIES DE MÉDIATION PEUVENT CONTRIBUER À METTRE UN TERME AUX CONFLITS ET À JETER LES BASES D’UNE PAIX DURABLE

Les pays qui essaient d’empêcher ou de désamorcer les conflits expérimentent toutes sortes de stratégies de consolidation de la paix. Ils bâtissent des coalitions de nations pour intervenir, arrêter des mesures de rétorsion, utiliser des dispositifs de haute technologie tels que les drones destinés à la surveillance, et forment des unités d’élite de réaction rapide. Pourtant, trop souvent, un aspect du règlement des conflits est dédaigné ou utilisé uniquement en dernier recours : la médiation.

L’histoire montre que la médiation –– le règlement des différends à travers le dialogue –– est une méthode économiquement avantageuse et sans effusion de sang pour instaurer une paix stable. En revanche, il ne s’agit pas simplement de réunir des parties belligérantes autour de la table de négociation pour qu’elles puissent confronter leurs points de vue. La médiation, de même que les opérations cinétiques, comporte ses propres tactiques, techniques et procédures qui ont fait la preuve, au fil des ans, de pouvoir accroître les chances de succès.

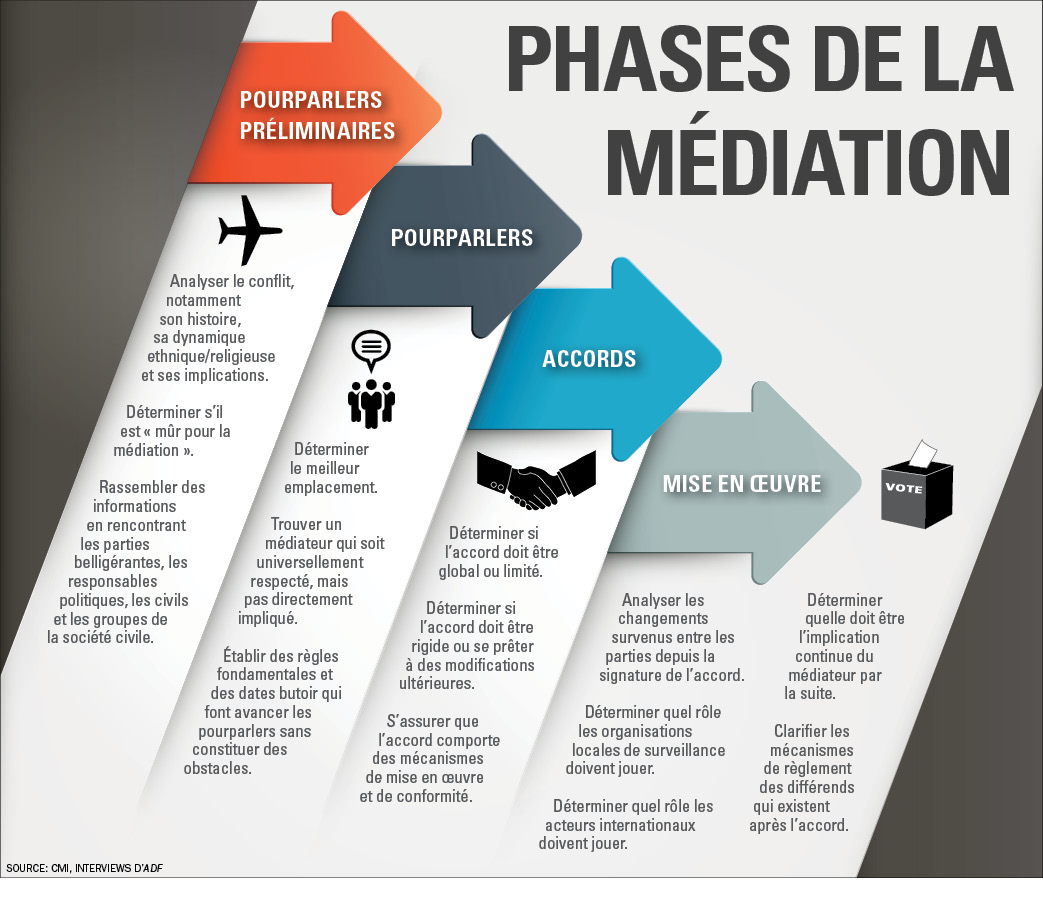

La Crisis Management Initiative (Initiative de gestion de crise – CMI), à Helsinki, en Finlande, a répertorié les quatre phases de médiation ainsi que certains enseignements tirés d’un rapport paru en 2013, et les experts de la CMI ont présenté certains de ces enseignements lors d’interviews avec ADF.

LA PHASE DE POURPARLERS PRÉLIMINAIRES

Avant que ne commence la médiation, l’élément le plus important à évaluer est de déterminer si le conflit est « mûr » pour un règlement. Voici ce que les médiateurs doivent demander : Les parties belligérantes sont-elles prêtes à déposer les armes et à rechercher la paix de bonne foi ? Ou bien sont-elles obnubilées par l’idée de gagner la guerre, synonyme de mort et de gâchis ?

Pour Alvaro de Soto, ancien sous-secrétaire général aux affaires politiques des Nations Unies, le moment propice survient lorsque les combattants déterminent que « le coût de parvenir à un accord est moindre que le coût de poursuivre le conflit » .

Pour Alvaro de Soto, ancien sous-secrétaire général aux affaires politiques des Nations Unies, le moment propice survient lorsque les combattants déterminent que « le coût de parvenir à un accord est moindre que le coût de poursuivre le conflit » .

Attendre le moment opportun, toutefois, peut être une épreuve douloureuse, car les médiateurs assistent à la prolongation totalement inutile d’une guerre. Le colonel Mbaye Faye, officier à la retraite de l’armée sénégalaise et ancien membre de l’équipe volante d’experts en médiation au sein de Groupe d’appui à la médiation du Département des affaires politiques de l’Organisation des Nations Unies, a averti qu’une médiation prématurée pouvait en réalité aggraver la situation et même relancer un conflit. « S’ils ne sont pas convaincus de la nécessité de renoncer à quelque chose afin d’obtenir autre chose, leur état d’esprit ne se prête alors pas au processus d’échange et de compromis », explique-t-il à ADF. « Il sera alors inutile de s’engager dans un tel processus. »

Pendant la guerre civile en Sierra Leone, la médiation a été prématurée. En 1996, le Front révolutionnaire uni (RUF) et le Parti du peuple de Sierra Leone ont signé l’Accord de Paix d’Abidjan. Pourtant, les combats reprirent rapidement. Les observateurs estiment à présent que le conflit ne se prêtait pas à une médiation parce que le RUF était encore persuadé de pouvoir l’emporter militairement.

Même si les parties sont disposées à engager des pourparlers, les médiateurs doivent accomplir un travail en amont afin de comprendre l’historique de leur situation et leurs motivations. Mbaye Faye fait valoir que le but est de trouver la cause profonde du conflit. Il recommande que les médiateurs effectuent des recherches allant plus au fond des choses que la documentation publiquement disponible, parce que les comptes-rendus publiés peuvent être inexacts ou partiaux. Il suggère que les équipes de médiation se réunissent de manière informelle avec les chefs de factions autour d’un thé, d’un café ou d’un dîner.

Mbaye Faye rappelle également que les civils et les groupes de la société civile doivent aussi pouvoir avoir voix au chapitre. Il peut être bénéfique d’organiser ce que certains pays de l’Afrique de l’Ouest appellent une « case à palabres », afin que les habitants des communautés locales puissent venir débattre des problèmes sans crainte de représailles.

La CMI regroupe les éléments clés des pourparlers préliminaires en trois P:

LE PROBLEME : Un médiateur doit comprendre le contexte global du différend, y compris les questions faisant l’objet de l’affrontement, l’historique, ainsi que ses implications nationales, religieuses ou ethniques.

LES PARTICIPANTS : Quelles sont les parties belligérantes ? Quelle est leur puissance ? Qui représentent-elles ? Quelles sont leurs motivations ?

LE PROCESSUS : Quelles sont les règles fondamentales pour les pourparlers ? Le rôle du médiateur a-t-il été expliqué et accepté par l’ensemble des parties?

LA PHASE DE POURPARLERS

Une fois engagés, les pourparlers ne suivent ni un modèle uniforme, ni un calendrier fiable. Certains, par exemple ceux qui ont eu lieu pour mettre fin à la guerre civile au Burundi, peuvent durer plus d’une décennie. D’autres, tels que les pourparlers de 2005 avec les rebelles de la province d’Aceh en Indonésie, sont passés de la phase des négociations à celle de la mise en œuvre en seulement quelques mois. L’emplacement des pourparlers est une variable supplémentaire. Parfois les pourparlers ont lieu autour d’une table, et d’autres fois ils revêtent l’aspect de « pourparlers de proximité », dans lesquels un tiers qui a la confiance des parties belligérantes fait la navette entre elles.

Les experts ont tendance à estimer que le meilleur emplacement pour des pourparlers est à l’extérieur de la zone de conflit et souvent en dehors du pays lui-même. Cette configuration est non seulement un facteur déterminant pour la sécurité des participants, mais elle permet également aux parties de communiquer dans un environnement ouvert et moins tendu.

La regrettée Margaret Vogt, originaire du Nigeria et ancienne représentante des Nations Unies en République centrafricaine, estimait qu’il était important de faire périodiquement revenir les parties en présence vers la zone de conflit, pour qu’elles soient à nouveau « confrontées à la réalité ». « Il leur faut avant tout soumettre en retour à la population les résultats des points sur lesquels elles ont trouvé un accord », avait-elle expliqué à la CMI. « Ensuite, elles doivent s’assurer que les éléments qu’elles sont en train d’examiner reflètent les priorités et les besoins des populations sur le terrain. »

DATES BUTOIR : Les dates butoir et les marqueurs de progrès sont d’une importance cruciale. Sinon, la médiation peut traîner pendant des années à mesure que les belligérants se querellent jusqu’au moindre détail. Toutefois, les experts de la CMI mettent en garde contre la fixation d’objectifs trop rigides ou impérieux qui peuvent aboutir à des accords précipités qui sont davantage susceptibles d’être violés.

Mbaye Faye qualifie les dates butoir d’ « échéances de la mort » parce qu’elles peuvent faire avorter le processus. « Nous devons avoir des dates butoir aux fins de la planification et de l’organisation, mais il doit quand même y avoir de la flexibilité », indique-t-il à ADF. « En effet, ce sont des processus vivants avec des gens vivants, et vous devez vous adapter à la réalité. La réalité est le principe fondamental. »

Dans certains cas, une date butoir ferme reconnue par les deux camps les pousse à agir. C’était notamment le cas pour l’accord du Vendredi Saint de 1998, qui a débouché sur la paix en Irlande du Nord. Les pourparlers se sont prolongés des heures après la date butoir, mais les deux camps ont finalement signé ce pacte historique.

PRÉSENCE DE TOUTES LES PARTIES : Les participants à la médiation ne sont pas un groupe que l’on peut inviter à une réunion sociale. Il se peut que les dirigeants de factions rebelles ou de milices soient moralement odieux, mais ils doivent tout de même avoir une place autour de la table.

« Si vous voulez la paix, vous devez parler aux combattants », a indiqué à la CMI l’Évêque George Biguzzi, médiateur en Sierra Leone. « La paix avec vos amis, vous l’avez déjà. »

Les groupes terroristes ou les groupes d’idéologie extrémiste présentent un problème plus épineux. Certains experts pensent qu’ils ne doivent jamais être inclus. D’autres font valoir que leur inclusion est la seule façon de leur montrer que le dialogue est plus efficace que les attentats. Il est également crucial que les groupes de la société civile puissent exprimer leur point de vue afin que les civils ne considèrent pas la médiation comme une récompense uniquement accordée aux combattants armés.

Mbaye Faye met en garde contre l’élargissement excessif des pourparlers. Il se rappelle avoir participé à une récente médiation ayant réuni plus de 100 représentants parlant au nom de factions du parti politique dominant, de différents groupes ethniques, de partis politiques mineurs et de groupes de la société civile.

« Inclure trop de monde peut entraver un processus », ajoute-t-il. « La question posée est alors : « Que voulez-vous faire ? Quand ? Et avec qui ? Si vous visez avant tout à résoudre le problème de la guerre, vous devez tout d’abord traiter avec les factions belligérantes. »

UN SEUL MÉDIATEUR : L’histoire montre que la présence de plusieurs médiateurs aboutit à ce que les parties cherchent à faire la meilleure opération possible et à susciter des dissensions entre elles. Les pourparlers de paix au Darfour à la fin des années 2000 en ont constitué un exemple. L’Union africaine et les Nations Unies avaient chacune leurs propres médiateurs, ce qui a « engendré de la confusion pour déterminer qui était le médiateur légitime et qui dirigeait réellement le processus », a constaté la CMI. « Les deux organisations tenaient des réunions séparées, rédigeaient leurs propres rapports, et avaient des équipes de soutien différentes, ce qui ne faisait qu’aggraver la confusion sur le terrain. »

Les violences ayant entaché les élections au Kenya en 2008 illustrent encore mieux cette réalité. Dans ce pays, l’ancien Secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan s’est imposé comme le seul médiateur et a fermement incité les deux parties en présence lors de l’élection présidentielle contestée à travailler à la formation d’un gouvernement de coalition.

UN MÉDIATEUR DE BONNE FOI : Un médiateur efficace doit avoir la capacité de se faire respecter immédiatement, mais il ne doit pas être considéré comme étant partie prenante dans le succès de l’une ou l’autre des parties en présence. À cet effet, le fait d’avoir un médiateur ayant des liens directs avec la région en conflit comporte à la fois des avantages et des inconvénients. Les avantages sont qu’il connaît la culture et les acteurs et qu’il éprouve naturellement un intérêt à voir s’instaurer un règlement positif. L’inconvénient est que les liens locaux peuvent prendre effectivement le pas sur l’impartialité du médiateur ou peuvent mener à cette perception.

Pour cette raison, de nombreuses initiatives réussies de médiation en Afrique ont été entreprises par des personnalités respectées à l’échelle de tout le continent, mais non liées localement à un conflit. Parmi les médiateurs les plus en vue au cours des dernières décennies, mentionnons l’ancien président tanzanien Julius Nyerere, l’ancien président sud-africain Nelson Mandela et Kofi Annan.

Pour cette raison, de nombreuses initiatives réussies de médiation en Afrique ont été entreprises par des personnalités respectées à l’échelle de tout le continent, mais non liées localement à un conflit. Parmi les médiateurs les plus en vue au cours des dernières décennies, mentionnons l’ancien président tanzanien Julius Nyerere, l’ancien président sud-africain Nelson Mandela et Kofi Annan.

Itonde Kakoma, le responsable du programme de la CMI sur l’Afrique subsaharienne, fait remarquer que les médiateurs peuvent adopter une approche active ou passive, selon la situation. Il évoque l’initiative de « facilitation » à Arusha, en Tanzanie, en octobre 2014, mise en œuvre avec les dirigeants du parti au pouvoir au Soudan du Sud. Dans ce pays, le facilitateur en chef, l’ancien ministre tanzanien de la Défense Abdulrahman Kinana, a indiqué à toutes les parties qu’il n’y avait pas de formule magique pour résoudre les problèmes et qu’il était là principalement pour « être humblement à l’écoute » et ne pas imposer de solutions.

« Avant de prendre la parole, il a organisé patiemment de longues sessions d’écoute avec la totalité des délégations, individuellement, — avant de donner son interprétation de la manière dont il comprenait la crise ou de ce qu’il était nécessaire de faire », précise Itonde Kakoma à ADF. Ultérieurement, il « les a réunis en assemblée plénière et leur a dit “Voici ce que je vous ai entendu dire. Est-ce exact ? Vous ai-je entendu correctement ? Veuillez me corriger si je me trompe.” »

Le résultat des pourparlers d’Arusha a été un document dans lequel les dirigeants des partis ont admis avec franchise leurs responsabilités pour les troubles affectant un Soudan du Sud divisé.

En fonction de la crise, une attitude plus activiste peut s’avérer nécessaire. L’ancien président finlandais Martti Ahtisaari, fondateur de la CMI et lauréat du prix Nobel de la Paix, n’attache pas d’importance, pour décrire un médiateur, au qualificatif de « neutre ». À la place, il lui préfère le terme de « courtier honnête ». « En annonçant que vous êtes neutre, vous dites alors que vous assisterez aux négociations pour écouter les parties et leurs points de vue. Ce type de processus peut prendre de nombreuses années, voire même des décennies », a-t-il affirmé à la CMI. « Il est important que les parties à la négociation sachent qui je suis, ce que je représente, et où il convient de tracer des lignes à ne pas franchir. De cette manière, je peux travailler honnêtement et ouvertement avec chaque partie à trouver une solution. »

LA PHASE DE L’ACCORD

Même si un accord de paix est le but de toute médiation, il doit avoir la portée, le caractère inclusif et la flexibilité qui s’imposent. Il importe également que l’accord comporte des mécanismes d’exécution qui soient mis en œuvre et suivis par toutes les parties concernées.

La plupart des experts estiment que la simplicité est un atout car il est plus facile de se mettre d’accord sur une liste de sujets plus courte. « Une fois que vous avez résolu les problèmes clés, alors il n’est pas impératif d’aborder les autres questions dans le cadre de l’accord lui-même », a précisé à la CMI Solomon Berewa, l’ancien vice-président de la Sierra Leone. Il a participé aux pourparlers de paix visant à mettre fin à la guerre civile dans son pays. « Si les parties se font mutuellement confiance, elles peuvent régler les différends après la signature de l’accord. »

Si un accord est trop rigide et ne permet pas de futures modifications, il risque de tomber à l’eau. Toutefois, les éléments fondamentaux de l’accord, ce que la CMI appelle son « âme », ne doivent pas changer. Lorsque de multiples problèmes alimentent un conflit, tels que la distribution des ressources, la représentation ethnique ou religieuse dans le gouvernement/l’armée, ou la démarcation d’une frontière, ces questions ne peuvent pas être évitées dans l’accord. Les questions moins essentielles, telles que les dates des élections, peuvent être reportées sans risquer la désintégration de la totalité de l’accord.

En règle générale, il vaut mieux commencer par des sujets simples et poursuivre les pourparlers avec des sujets plus difficiles. De cette manière, à la manière de « l’effet boule de neige », le processus prend de l’ampleur et la confiance s’instaure entre les parties.

PHASE DE MISE EN ŒUVRE

Le médiateur et la communauté internationale jouent un rôle important au cours des mois et des années suivant la signature d’un accord. À la différence de la phase des pourparlers, lors de laquelle il est préférable qu’une seule personne exerce la fonction de médiateur, les garants d’un accord peuvent être un groupe étendu et diversifié. L’Accord de paix global signé entre le Soudan et le Soudan du Sud en 2005 comprenait une Commission du bilan et de l’évaluation, regroupant des parties telles que l’Autorité intergouvernementale pour le développement, les Nations Unies, l’Union africaine, l’Union européenne, la Ligue arabe, ainsi que plusieurs pays dont la Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis.

La diversité des observateurs et des garants a contribué à montrer que le monde observait les événements, et a assuré que certaines dispositions faisant l’objet d’un accord, y compris le vote pour l’indépendance du Soudan du Sud, étaient respectées.

La CMI s’est rendu compte également de l’importance de donner des moyens d’action aux acteurs locaux appelés à exercer une fonction de surveillance pour s’assurer du respect des dispositions de l’accord.

Mbaye Faye indique que, d’après son expérience, les éléments les plus importants de la mise en œuvre étaient le suivi et la vérification. Les parties doivent savoir que les progrès réalisés vers des objectifs arrêtés font l’objet d’un suivi, non seulement du point de vue du cessez-le-feu et de l’absence de combats, mais aussi politiquement dans des domaines tels que la formation d’un gouvernement de coalition et la préparation d’élections.

« Le fait que vous ayez signé un accord ne signifie pas que tout d’un coup vous allez devenir de bons amis ou que vous allez vous faire confiance », précise Mbaye Faye. « Nous disons que la première victime d’un conflit est la confiance. La confiance en vous, en les autres, en toute organisation externe. La restauration de la confiance est un processus qui exige un suivi et une vérification. »

LE CAS D’ÉTUDE DU BURUNDI

Bien que le génocide au Rwanda soit bien plus connu, de nombreux éléments volatiles identiques étaient présents au Burundi, un pays limitrophe, au début des années 1990. En octobre 1993, le premier président élu démocratiquement du pays, qui était également le premier président appartenant à l’ethnie hutu, a été assassiné, et la nation paraissait sur le point de sombrer dans le chaos.

« Le risque de génocide au Burundi était presque aussi grave qu’au Rwanda, où il est devenu réalité. L’incitation au génocide était observée chaque jour », a écrit l’ambassadeur Adonia Ayebare, un médiateur ougandais qui a travaillé sur des initiatives de paix au Burundi. « Ce qui a contribué à changer le cours des choses pour réussir à empêcher le génocide au Burundi a été l’engagement substantiel et soutenu de la communauté internationale, qui a envoyé le bon message aux personnes appropriées au bon moment. »

Il est impossible de qualifier la médiation au Burundi de succès sur toute la ligne. La violence a persisté de manière sporadique pendant plus de 15 ans, et la guerre civile a fait 300.000 victimes dans ce petit pays. Toutefois, les experts sont d’avis que l’attention soutenue des dirigeants africains et, au delà, de la communauté internationale, a permis d’éviter des résultats bien pires encore.

La médiation a été menée initialement par l’ancien président de la Tanzanie, le vénérable Julius Nyerere. Il a réussi à réunir 19 délégués représentant les diverses parties en présence à Arusha, en Tanzanie, en 1998. Les pourparlers ont été productifs, mais du fait de l’exclusion de certains groupes armés, les combats ont continué.

En 2000, après la mort de Julius Nyerere, l’ancien président sud-africain Nelson Mandela a repris les rênes de la médiation. Grâce à ses bons offices, l’Accord de paix et de réconciliation d’Arusha a été signé en août 2000. L’accord prévoyait la conclusion d’une entente sur le partage des pouvoirs entre les factions belligérantes, avec des garanties concernant la représentation de deux plus importants groupes ethniques au sein des forces de sécurité et du gouvernement.

En 2002, Jacob Zuma, alors vice-président de l’Afrique du Sud, a pris le relais en qualité de facilitateur. Pour Adonia Ayebare, l’une des différences majeures dans la démarche de Jacob Zuma a été d’étudier de très près les divers groupes armés qui poursuivaient les combats tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Burundi. Il a mis sur place une commission technique réunissant des responsables du renseignement de pays voisins, chargée de l’informer sur les motivations des groupes armés. Il a également obtenu la participation aux pourparlers du groupe armé le plus important, le Conseil national pour la défense de la démocratie (CNDD). En décembre 2002, il a obtenu de toutes les parties la signature d’un cessez-le-feu général.

Ce cessez-le-feu a créé les conditions nécessaires pour le déploiement par les Nations Unies d’une mission au Burundi, remplaçant la mission de l’Union africaine au Burundi. Les soldats du maintien de la paix ont contribué à créer un environnement propice à la tenue d’élections nationales. Le dernier groupe armé restant, le Palipehutu-FNL, a rejoint la table des négociations de paix en 2006.

QUATRE ENSEIGNEMENTS À TIRER DU BURUNDI

Le colonel à la retraite de l’armée sénégalaise Mbaye Faye a passé 10 ans à travailler pour les Nations Unies au Burundi, exerçant les fonctions de directeur de la réforme du secteur de la sécurité, et par ailleurs chargé du programme de contrôle des armes légères et du désarmement civil. Il a également supervisé la signature de plusieurs cessez-le-feu. Au cours d’une conversation avec ADF, le colonel Faye a fait la synthèse des enseignements à tirer de la médiation au Burundi :

Négocier avec ceux qui y sont disposés : les combats n’ont cessé que lorsque le dernier groupe combattant, le Palipehutu-FNL, a rejoint le processus de paix en 2006. Toutefois, Mbaye Faye précise que cela ne signifie pas qu’il faille attendre pour commencer la médiation que tous les groupes armés soient prêts à négocier.

« Tous ceux qui étaient prêts pour la paix ont été invités à apporter leur concours », rappelle Mbaye Faye. « Entretemps, nous avons continué à essayer de nouer des contacts avec ceux qui ne participaient pas aux pourparlers. S’il avait fallu attendre que chacun soit prêt à rejoindre la table des négociations, cela aurait fait encore plus de victimes et cela aurait fait perdre encore plus de temps. »

Représentation : Sous forme d’initiative novatrice, les Accords d’Arusha ont imposé que dans le nouveau gouvernement du Burundi, 60 pour cent des postes iraient à des Hutus et 40 pour cent à des Tutsis. Ce système de quotas a montré aux deux parties que leur collaboration serait essentielle à l’avenir, et qu’il n’y aurait pas de gouvernement dans lequel le vainqueur emporterait toute la mise.

« Cela a donné de l’espoir aux minorités », observe Mbaye Faye. « Leurs membres étaient rassurés par la perspective qu’ils ne perdraient pas le pouvoir pour toujours, et qu’ils ne courraient pas le risque de subir des massacres tels que ceux survenus dans les pays limitrophes. »

Vérification du processus : Le processus au Burundi a inclus une stratégie nationale de consolidation de la paix unique, dont un segment était consacré à la diminution de la pauvreté. Les progrès ont été évalués tous les quatre mois, et un rapport a été envoyé au siège des Nations Unies, faisant l’objet d’un suivi par 33 pays. Mbaye Faye indique que ces rapports d’étape ont donné aux membres de la société civile les moyens d’action pour exercer une fonction de surveillance du processus de paix.

Intégration des combattants : Les Accords d’Arusha ont préconisé une représentation égale au niveau des groupes ethniques dans la police et les forces armées. Ils ont également recommandé l’intégration des forces rebelles dans l’armée nationale. Mbaye Faye indique que l’un des enseignements qu’il en a tiré était l’importance de « l’harmonisation des grades ». Ceci signifiait qu’un officier exerçant des fonctions de commandement dans le mouvement rebelle devait être intégré au même niveau dans la nouvelle armée nationale, une fois réussies les épreuves de compétence.

« Nous avons montré que les militaires nouvellement arrivés de la brousse … pouvaient satisfaire à un certain nombre d’exigences, y compris à des normes internationales », explique Mbaye Faye.

Cette stratégie s’est avérée efficace, et les unités burundaises intégrées comportant d’anciens dirigeants rebelles ont servi, à l’appréciation générale, en tant que soldats du maintien de la paix dans le cadre de la Mission de l’Union africaine en Somalie.