Un grand nombre de pays souffrent d’une maladie appelée familièrement la « cécité marine ». Cette expression décrit une absence de préoccupation généralisée concernant la sécurité maritime ; elle décrit aussi l’incapacité de surveiller ce qui se passe en mer.

Quelle est l’ampleur exacte des activités qui se produisent dans ces angles morts ? Dans un rapport du journal Nature, les chercheurs déclarent qu’environ 76 % des vaisseaux de pêche industriels deviennent « obscurs » à un certain moment, c’est-à-dire qu’ils ne transmettent pas leur position ou ne sont pas suivis par les systèmes publics de surveillance. Le rapport dit aussi que près de 30 % des mouvements des vaisseaux énergétiques et des cargos ne sont pas traqués.

Les conséquences sont énormes parce que, selon les analystes, les vaisseaux participant à des actes illicites tels que le trafic, la piraterie et le terrorisme, ne sont pas non plus détectés.

Le chercheur kényan de la science des données Wekesa Lucas écrit : « L’environnement maritime continue de servir de scène silencieuse pour les activités aux enjeux forts. Les menaces offshore, que ce soit la pêche illégale, la contrebande ou la surveillance étrangère, sont plus silencieuses, plus rapides et moins visibles que les menaces terrestres, mais elles n’en sont pas moins importantes. »

90 % du commerce africain traverse les routes maritimes mais les responsables déclarent que les préoccupations sécuritaires continuent à se concentrer plus que tout sur la terre. Dans un éditorial de l’East African, Abdisaid Ali, président du forum Paix et Sécurité de Lomé, a exhorté les pays à changer cette approche en investissant leur temps et leurs ressources dans la sécurité maritime. Il écrit que la question de l’importance des océans ne se pose plus ; la question consiste à savoir si nous allons contrôler certains couloirs parmi les plus stratégiques de la planète ?

M. Ali écrit : « L’Afrique doit investir de toute urgence dans la surveillance du littoral, les centres de fusion des renseignements maritimes et la capacité de commandement naval. La sécurité maritime ne concerne pas seulement la défense des eaux. Elle concerne le contrôle des mouvements des biens, des données, de l’énergie et de l’influence. Dans ce domaine, le contrôle est la stratégie. »

La capacité de contrôler la sécurité en mer commence par la connaissance du domaine maritime (MDA). Une explosion récente de technologie et la création de structures pour partager les données au-delà des frontières ont fait de la MDA quelque chose que tous les pays peuvent acheter et réaliser.

UNE SURVEILLANCE AMÉLIORÉE

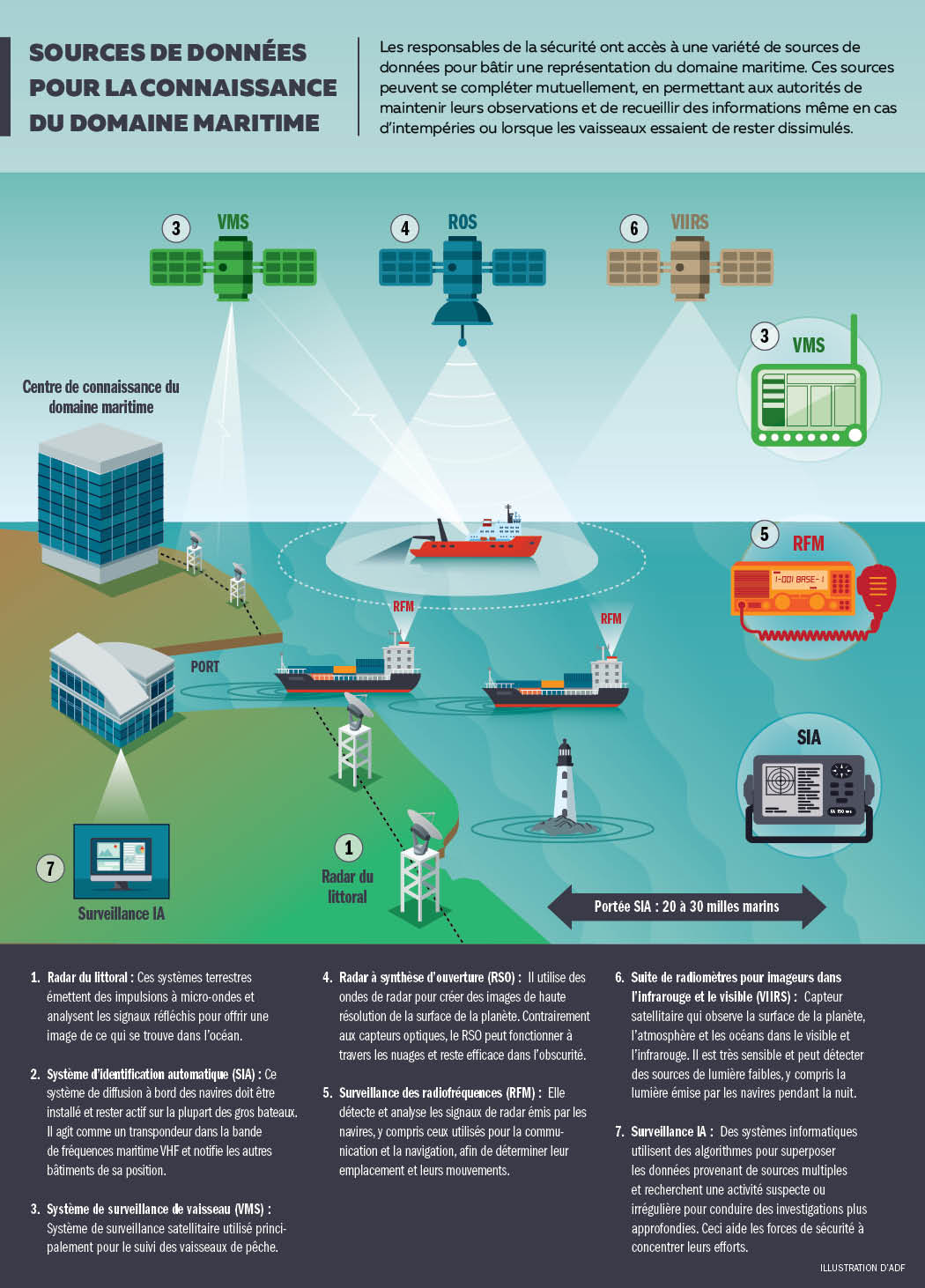

L’un des outils les plus importants pour suivre les navires est gratuit et peut être utilisé par tous. Les navires de plus d’un certain tonnage sont requis d’utiliser un système d’identification automatique (SIA) qui diffuse leur emplacement plusieurs fois par minute. On peut accéder aux données de ces transpondeurs grâce à des outils en ligne pour cartographier les mouvements des navires. De même, les vaisseaux de pêche commerciaux sont requis d’installer des systèmes de surveillance de vaisseau (VMS) qui transmettent les coordonnées des vaisseaux à un satellite, lequel les retransmet à une station de surveillance terrestre.

Toutefois, ces sources de données ne sont pas infaillibles. Les vaisseaux éteignent couramment ces systèmes pour que les autorités et les adversaires ne puissent pas les détecter. Un rapport de 2022 dans le journal Science indique que 6 % de la pêche mondiale, représentant des millions d’heures par an, se produit lorsque les vaisseaux sont « obscurs », c’est-à-dire qu’ils ont éteint leur système de surveillance. Les chercheurs ont découvert une corrélation entre l’obscurcissement des navires et les crimes tels que le transbordement des prises entre les bateaux, la pêche sans permis ou la pêche avec un équipement illégal. Certains vaisseaux aux activités illégales pourraient même envoyer des coordonnées fausses ou frauduleuses pour semer la confusion dans le système.

Heather Welch, chercheuse à l’université de Californie, Santa Cruz, écrit pour The Conversation : « Tout comme les cambrioleurs peuvent arrêter le suivi de leur position sur leur téléphone, les navires peuvent éteindre leur transpondeur SIA, pour dissimuler efficacement leurs activités. »

Pour combler ces lacunes d’information, les pays ont recours aux radars et aux satellites. Les nouvelles innovations incluent le radar à synthèse d’ouverture (RSO), système satellitaire qui envoie des impulsions radar vers la planète, recueille leurs échos, puis traite ces données pour générer une image.

Un autre outil de pointe est la suite de radiomètres pour imageurs dans l’infrarouge et le visible (VIIRS), capteur satellitaire qui détecte la lumière émise pas les vaisseaux pour suivre leurs mouvements.

Les données des RSO et des VIIRS est publiquement disponible et les autorités peuvent les utiliser pour traquer des vaisseaux qui sinon resteraient cachés. Plus on recueille des données, meilleure est la surveillance des tendances par les autorités et l’identification des points sensibles de criminalité potentielle.

Ifesinachi Okafor-Yarwood de l’École de géographie et développement durable, université de St. Andrews, déclare à ADF : « La fusion des sources pourrait permettre aux marines et aux organismes appropriés de mise en application des lois de construire un panorama plus exhaustif et dynamique des activités maritimes. Le radar fournit la détection près du littoral en temps réel tandis que les satellites offrent la couverture d’une vaste zone et peuvent identifier les vaisseaux qui ne diffusent pas leur SIA. »

Le système SeaVision est l’un des systèmes utilisés pour synthétiser ces informations. C’est un outil MDA en ligne qui intègre les données SIA, VMS, RSO, VIIRS, des radars côtiers et autres. Les États-Unis ont développé le système en 2012, et il est employé aujourd’hui à titre gratuit par plus de cent pays. Avec un coût réduit et peu d’outils nécessaires au-delà d’une connexion Internet, SeaVision permet aux utilisateurs d’accéder à d’énormes quantités de données MDA en temps réel.

« Une révolution technologique multidimensionnelle amène la MDA à portée de tous les pays, même les plus petits, ce qui pourrait leur donner les outils nécessaires pour bien comprendre et gouverner leur propre domaine maritime à un prix abordable », écrit David Brewster, associé de recherche principal au Collège de la sécurité nationale, université nationale australienne, dans un article pour le site web The Strategist.

UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE OFFRE DES SOLUTIONS

UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE OFFRE DES SOLUTIONS

La vaste quantité de données capturées par les outils MDA pourrait devenir paralysante. En réponse, les professionnels de la sécurité utilisent l’intelligence artificielle (IA) pour localiser la fameuse aiguille dans la botte de foin de données et prioriser une réponse. Les systèmes IA peuvent améliorer la MDA en analysant des profils pour identifier les comportements suspects des navires qui pourraient être associés à des crimes. Ils peuvent aussi identifier des lacunes de données qui doivent être comblées et aider à superposer les informations provenant de sources multiples.

Osei Bonsu Dickson, associé principal à l’Institut maritime du golfe de Guinée, déclare : « L’IA peut révolutionner le concept de connaissance du domaine maritime puisqu’elle peut analyser de vastes jeux de données pour identifier les profils associés aux activités illégales. Par exemple, les algorithmes d’apprentissage machine pourraient prédire les routes suivies par les contrebandiers et surveiller les activités de pêche pour déceler les violations des lois maritimes. »

Dans le delta du Niger au Nigeria, où 400.000 barils de pétrole sont dérobés quotidiennement, les autorités utilisent les analyses prédictives de l’IA pour localiser le vol du pétrole et déterminer le lieu probable où il se produira. L’apprentissage machine synchronise les jeux de données pour détecter rapidement les vols de pétrole.

Afolabi Ridwan Bello et ses co-auteurs écrivent dans un article publié par IRE Journals : « L’IA peut analyser les données de débit des pipelines et identifier les irrégularités qui indiquent le vol. Contrairement aux capteurs de pression conventionnels, les algorithmes IA peuvent même détecter de petites fuites ou des tentatives de détournement lent. »

Une autre innovation dans sa phase précoce est l’emploi des réseaux de capteurs autonomes. Ces systèmes de capteurs connectés sont déployés à partir d’une série de plateformes, y compris des bouées, des stations terrestres, des drones et des vaisseaux de surface et sous-marins. Ces réseaux peuvent avoir une valeur particulièrement précieuse pour alerter les autorités des activités des drones sous-marins.

ROMPRE LES BARRIÈRES POUR PARTAGER L’INFORMATION

Pour utiliser au mieux les données qu’ils recueillent, les pays africains œuvrent dans le but de surmonter les barrières historiques dues au manque de confiance. Ces barrières existent entre les pays et entre les sociétés privées et les autorités nationales. La défiance empêche les pays de partager des informations vitales sur les navires qui franchissent les frontières.

Timothy Walker de l’Institut pour les études de sécurité (ISS) de Pretoria écrit : « La poursuite de la MDA et la mise en service des [centres de partage d’information] sont compromises tant que la « culture du secret » continue à exister. La pratique visant à rendre les informations librement et ouvertement disponibles est fréquemment découragée par les états, les organismes de transport et les transporteurs maritimes, car beaucoup craignent qu’elle ne conduise à des interférences et une perturbation du principe de liberté de la navigation. »

Un développement positif est la création des centres de coordination de sauvetage maritime qui mettent en commun les données pour aider les opérations de recherche et sauvetage. Il existe aujourd’hui cinq centres régionaux et 26 centres secondaires couvrant l’ensemble du littoral africain.

D’autres initiatives de mise en commun des données se sont concrétisées avec l’aide des communautés économiques régionales. En Afrique de l’Ouest, les pays signataires du Code de conduite de Yaoundé ont créé le système d’information régional de l’architecture de Yaoundé. Cette plateforme connecte 27 centres maritimes pour mettre en commun les données sur les événements à une distance de moins de 6.000 km du littoral d’Afrique de l’Ouest. Ce système, qui est opérationnel depuis 2020, a conduit à des interceptions de haut profil des vaisseaux détournés, en permettant une réponse coordonnée entre plusieurs pays.

Les dirigeants des marines nationales attribuent aussi l’amélioration de la confiance et du partage de l’information aux exercices maritimes annuels tels qu’Obangame Express en Afrique de l’Ouest et Cutlass Express dans l’océan Indien. À Obangame Express, les informations sont mises en commun depuis les centres nationaux des opérations maritimes jusqu’aux centres multinationaux, aux centres régionaux et au centre interrégional de coordination de Yaoundé (Cameroun).

« Les exercices tels qu’Obangame Express offrent une opportunité pour mettre à l’épreuve certains principes de la stratégie maritime régionale de sécurité et de sûreté pour le golfe de Guinée, en particulier les échanges d’information, l’harmonisation des procédures opérationnelles et le renforcement de la coopération entre les partenaires dans le secteur maritime », déclare le capitaine Emmanuel Bell Bell, chef de la division de gestion des informations et des communications au centre inter-régional de coordination.

De façon générale, les experts constatent que les pays rompent les barrières et démontrent un plus grand désir de coopération.

Denys Reva, expert en matière de sécurité maritime pour l’ISS, déclare à ADF : « Je constate une amélioration selon laquelle les états ont fait de grands progrès pour mettre en commun ces informations, non seulement entre eux mais aussi en s’engageant avec les partenaires internationaux et les organisations internationales telles qu’Interpol. La capacité s’est améliorée et il existe un désir politique beaucoup plus fort de la part des états africains pour partager les informations et s’engager mutuellement. »