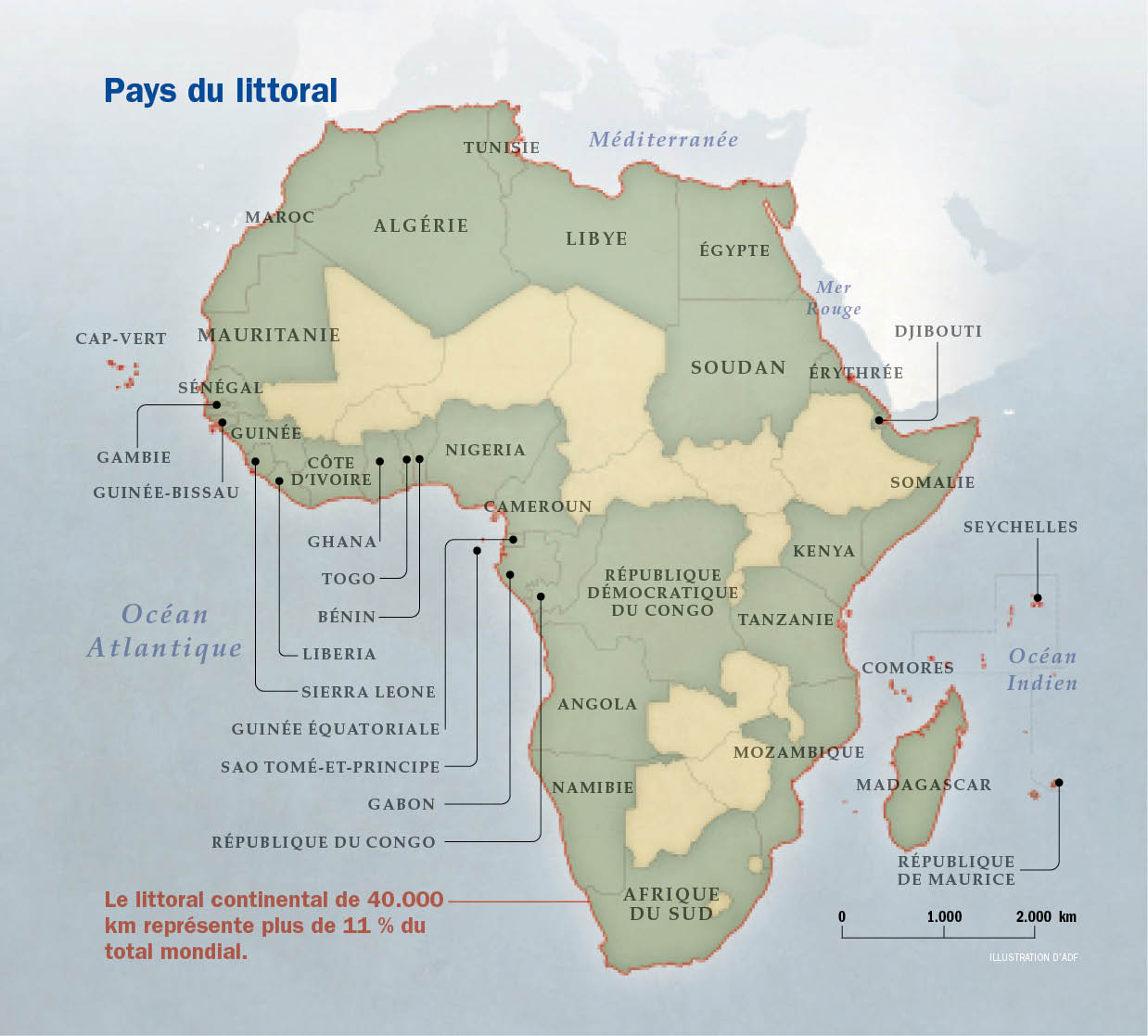

L’Afrique a un vaste littoral riche en ressources mais ses 37 pays côtiers ont souvent des difficultés pour trouver les moyens requis pour le patrouiller et le protéger.

La longueur du littoral du continent, égale à 40.000 km, représente plus de 11 % des côtes de la planète. L’océan Atlantique, le golfe de Guinée, l’océan Indien occidental et la mer Rouge, riches en ressources naturelles, offrent des voies maritimes cruciales aux transports internationaux. Mais son accès marin est aussi un problème de sécurité, car les criminels exploitent ces vastes zones. Les vols, les détournements et la piraterie perturbent les voies navigables et menacent le commerce mondial. La pêche illégale dévaste les économies côtières, épuise les stocks de poissons et détruit même les fonds marins. La contrebande, le trafic des drogues et des armes et la traite humaine sapent la sécurité individuelle, nationale et commerciale.

Le crime maritime est même un problème pour les pays possédant une marine puissante, par exemple plusieurs pays d’Afrique du Nord. Dans d’autres régions d’Afrique, les puissances économiques telles que l’Afrique du Sud et le Nigeria ont des difficultés pour financer adéquatement leur marine nationale et leur garde côtière.

Les chercheurs déclarent que les pays africains, en établissant leur budget militaire au cours des années, ont dû allouer la majorité de leurs ressources à l’armée de terre aux dépens de la marine et la garde côtière.

Carina Bruwer, chercheuse principale à l’Institut pour les études de sécurité de Pretoria (Afrique du Sud), écrit : « Alors que les pays africains et les intérêts étrangers cherchent à mettre en jeu le plein potentiel de l’économie des océans, ils font face aux criminels qui leur font une concurrence similaire pour cet espace océanique géostratégique. Ces acteurs profitent de manière égale de l’augmentation du commerce maritime et des développements technologiques qui rendent les navires plus gros, plus rapides et capables de naviguer sur de plus longues distances. »

Le Dr Bruwer déclare à ADF que la combinaison de la richesse des ressources maritimes et d’un manque de sécurité de ces ressources en Afrique a été aggravée par la faiblesse des gouvernements et le haut degré de corruption et d’extorsion.

Elle en cite un exemple : la montée de la piraterie somalienne dans la Corne de l’Afrique, qui est devenue une préoccupation mondiale vers 2011. Les chercheurs ont blâmé, entre autres, un environnement sécuritaire fracturé dans lequel les pays n’œuvraient pas ensemble et ne mettaient pas en commun les informations du domaine maritime. Cela a forcé les marines et d’autres groupes à s’unir dans ce que beaucoup ont qualifié de réponse sans précédent pour protéger les voies maritimes de leur pays. Résultat : une élimination presque totale de la piraterie pendant une certaine période.

Au cours des dernières années, le nombre d’incidents est resté relativement stable ; le centre de reportage sur la piraterie du Bureau maritime international note que la piraterie mondiale a diminué de 3 % entre 2023 et 2024. Mais pour la première fois depuis 2017, des rapports indiquent que la piraterie somalienne suscite à nouveau des inquiétudes.

Le Dr Bruwer déclare que les réponses initialement faibles de la région face à la piraterie ont exposé les carences de leurs ressources et procédures.

« Criminaliser la piraterie est une chose, mais ensuite vous avez besoin de la capacité de réellement les capturer. Puis vous devez pouvoir les traduire en justice avec succès. Vous pouvez intercepter les trafiquants de drogue dans vos propres eaux, mais lorsqu’un vaisseau soupçonné de piraterie se trouve à 200 milles marins de la côte, c’est en fait très difficile à prouver. »

Elle déclare qu’un grand nombre de marines et de gardes côtières africaines sont trop dispersées.

Le manque de ressources de sécurité est un thème commun dans les pays du littoral. Ceci est devenu clair vers la mi-mai 2025 lorsque les terroristes ont attaqué un navire engagé dans la recherche marine au large des côtes de la province du Cabo Delgado dans le Nord du Mozambique.

La Marine mozambicaine est chargée de protéger un littoral de 2.500 km qui s’étend du Nord au Sud le long de l’océan Indien entre la Tanzanie et l’Afrique du Sud. On estime que le pays a moins de 20 bateaux patrouilleurs en opération. Dans l’attaque terroriste, le navire étudiait les ressources de pêche du Mozambique, selon le Centre pour l’intégrité publique. Lorsque deux vedettes proches ont commencé à leur tirer dessus, l’équipage du navire a battu en retraite vers la haute mer. Il s’est immédiatement communiqué avec la Marine mozambicaine pour obtenir de l’aide, « mais cette aide n’est pas venue », a dit un témoin sur le site d’actualité Club of Mozambique.

Les attaquants ont finalement abandonné à cause de la mer agitée et sont repartis. Depuis lors, les chercheurs déclarent que le manque de réponse des responsables à leur demande d’aide est inexcusable. Plusieurs semaines après la plainte, les officiels mozambicains disent que l’incident fait toujours l’objet d’une enquête.

LA MISE EN COMMUN DES RESSOURCES

Les chercheurs déclarent qu’il existe des moyens de partager les ressources pour traiter des problèmes transfrontaliers, même sur une base limitée. La mise en commun économique des ressources consiste notamment à réunir des informations et des renseignements, conduire des opérations et des patrouilles conjointes, et intégrer des structures juridiques et des procédures opérationnelles permanentes. Certains organismes et outils existent déjà pour fournir de l’aide.

Le Code de conduite de Yaoundé a été signé par 25 pays d’Afrique occidentale et centrale en 2013. L’Organisation maritime internationale (OMI) déclare que l’objectif principal du code consiste à gérer et réduire les dommages « dérivés de la piraterie, du vol à main armé contre les navires et d’autres activités maritimes illicites telles que la pêche illégale, non déclarée et non réglementée ».

Le code met l’accent sur la collaboration entre les pays du golfe de Guinée et se concentre sur la sécurité maritime nationale et les plans de contingence.

Le Centre d’études stratégiques de l’Afrique (CESA) déclare que le Code de Yaoundé est devenu « un modèle pour la coopération maritime au niveau régional ».

Le CESA a dit en 2023 : « Les pays du golfe de Guinée œuvrent ensemble pour relever leurs défis communs et il existe une “culture de collaboration”. La création d’une certaine confiance entre les participants est le plus grand accomplissement du code de conduite. Une autre leçon importante est le fait qu’une petite communauté motivée de professionnels peut avoir un impact. »

Le CESA note que le code en est encore au stade précoce en déclarant : « L’architecture de Yaoundé fonctionne mais pas de façon optimale, ni uniforme dans toutes les zones. » Il existe toujours des questions de coordination et de mise en commun des informations, et certains pays membres n’ont pas créé de stratégie maritime nationale ou ne l’ont pas suffisamment financée.

Le Code de conduite de Djibouti, établi en 2009, se concentre sur la lutte contre la piraterie et le vol à main armée, en particulier dans l’océan Indien occidental et le golfe d’Aden. Il encourage le partage des renseignements, les patrouilles conjointes et le développement des capacités. Il a 20 pays membres, notamment l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. L’OMI dit que les pays membres ont convenu des points suivants :

Investigation, arrestation et poursuites judiciaires contre les personnes « raisonnablement soupçonnées » d’avoir commis des actes de piraterie ou de vol à main armée contre des navires, y compris ceux qui incitent ou planifient de telles attaques.

Interception et saisie des navires suspects et des biens à bord.

Sauvetage des bateaux, personnes et biens sujets à la piraterie ou le vol à main armée, y compris les soins et le traitement approprié pour les victimes telles que les pêcheurs, les autres personnes de bord et les passagers.

Conduite des opérations conjointes entre les pays membres et avec les marines des pays hors de la région.

En 2017, les officiels ont ajouté l’Amendement de Djeddah, qui a amplifié le code afin d’inclure la traite humaine et d’autres activités maritimes illégales dans la zone de l’océan Indien occidental et du golfe d’Aden. Ces activités incluent la traite humaine et le passage de clandestins, la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes, le trafic d’armes, le commerce illégal de la faune sauvage, le vol du pétrole brut et le déversement illégal des déchets toxiques.

En 2017, les officiels ont ajouté l’Amendement de Djeddah, qui a amplifié le code afin d’inclure la traite humaine et d’autres activités maritimes illégales dans la zone de l’océan Indien occidental et du golfe d’Aden. Ces activités incluent la traite humaine et le passage de clandestins, la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes, le trafic d’armes, le commerce illégal de la faune sauvage, le vol du pétrole brut et le déversement illégal des déchets toxiques.

Les Forces maritimes combinées (FMC) sont le plus grand partenariat naval multinational du monde qui réunit 46 pays membres, notamment Djibouti, l’Égypte, le Kenya et les Seychelles. Le partenariat dit qu’il est engagé à « défendre l’ordre international en mer basé sur le droit, promouvoir la sécurité, la stabilité et la prospérité » sur une étendue maritime internationale de 8,3 millions de km carrés, y compris quelques-unes des voies de transport maritime les plus importantes du monde. Les domaines principaux de focalisation des FMC sont : vaincre le terrorisme, prévenir la piraterie, encourager la coopération régionale et promouvoir un environnement maritime sécurisé.

Les FMC mettent à l’essai des drones marins comme moyen économique de patrouille des océans. Elles ont déployé pour la première fois quatre vaisseaux de surface sans humain à bord, appelés aussi drones de surface navals, en patrouille continuelle en mer Rouge pendant plus de 50 jours en 2025. Entre février et avril, les drones ont patrouillé une zone opérationnelle de 219.000 km carrés, soit environ la moitié de la superficie de la mer Rouge, pour examiner des signes d’activité illicite. La Marine américaine a fourni les drones de surface navals qui ont maintenu une observation constante par tous les temps tout en partageant des réactions vidéo et des signaux radar en temps réel avec les opérateurs situés au quartier général des FMC.

Le capitaine Jorge McKee de la Marine royale australienne déclare : « En plus de donner à la force opérationnelle une visibilité en temps réel de l’activité en mer, le déploiement a conduit à d’importantes observations du trafic maritime qui sont facilement partagées avec les partenaires régionaux. Rien n’égale le fait d’avoir des yeux sur l’eau. »

AFP/GETTY IMAGES

Le capitaine McKee, commandant de la force opérationnelle chargée de la mission, dit que les criminels et autres acteurs non étatiques « exploiteront toute lacune qu’ils rencontrent. »

Selon les FMC, il a dit : « La haute mer est un espace partagé pour la prospérité commune de tous les peuples, mais si personne ne l’observe nous savons que les contrebandiers amèneront des drogues et des armes, les pêcheurs illégaux pilleront les océans et les pirates déroberont ou détourneront les navires. Cette opération démontre la valeur de ces yeux supplémentaires sur l’eau et nous aide à détermine le bon endroit où placer les navires de guerre afin de saisir les cargos illicites et protéger les marins innocents. »

Le Centre régional de coordination des opérations (CRCO) des Seychelles et le Centre régional de fusion de l’information maritime (CRFIM) de Madagascar se concentrent sur les échanges d’information maritime. Ces centres ont été établis en 2018 pour gérer les échanges et la mise en commun des informations et les opérations conjointes en mer. Sept états ont signé les accords de partenariat initiaux : Comores, Djibouti, France, Kenya, Madagascar, République de Maurice et Seychelles.

Le CRCO œuvre étroitement avec son centre homologue pour coordonner les opérations régionales afin de combattre les activités maritimes illégales avec le soutien des ressources contribuées par les pays partenaires. La Marine américaine déclare que le CRFIM « se concentre sur le renforcement de la connaissance du domaine maritime et la facilitation de l’échange et la mise en commun de l’information maritime avec les centres nationaux et les centres internationaux de fusion de l’information, alors que le CRCO utilise les informations produites par le centre de fusion pour lancer et coordonner les opérations en mer ».

Les autorités ont démontré cette coordination en janvier 2023 lorsqu’elles ont saisi 3.000 fusils, des centaines de munitions et des missiles antichar sur un vaisseau de pêche dans le golfe d’Oman. Les armes iraniennes étaient destinées à la milice houthiste du Yémen. Quelques jours avant, les officiels avaient intercepté 2.000 armes iraniennes assorties sur un navire de pêche à destination du Yémen.

Sans les informations sur ces vaisseaux partagées par le CRFIM avec les autorités locales, certaines de ces armes auraient pu être amenées en Somalie ou vendues aux groupes terroristes tels que les Chebabs et l’État islamique en Somalie. Le CRFIM lutte contre le trafic des armes en mettant en commun et échangeant des informations de sécurité maritime sur les vaisseaux soupçonnés de commettre des crimes.

Le centre aide à identifier les navires soupçonnés de trafic d’armes et autres crimes en mer, tels que la contrebande des stupéfiants, la migration humaine illégale et la pêche illégale. Une surveillance constante exercée par la salle d’observation du centre l’aide à avertir rapidement les agences de mise en application des lois maritimes de l’existence des menaces.

UNE RÉPONSE UNIFIÉE

Le Dr Bruwer et d’autres ont qualifié d’obstacles à la coopération le manque de volonté politique, ainsi que les problèmes causés par la coordination de multiples marines et bureaucraties. Il existe des problèmes liés au chevauchement des compétences, à la faiblesse des systèmes judiciaires et au manque d’interaction appropriée entre les agences.

Le Centre d’études stratégiques de l’Afrique et d’autres organisations ont souligné la nécessité de trouver un équilibre entre la souveraineté nationale et la coopération régionale, qui exige une normalisation des lois et un renforcement de la confiance. De nombreux pays ont des vides dans leurs chaînes de poursuites judiciaires, depuis l’arrestation jusqu’à la condamnation.

Les chercheurs déclarent que les pays côtiers d’Afrique doivent donner priorité à l’acquisition et la maintenance des bateaux patrouilleurs et de l’équipement de surveillance. Ils devront mettre l’accent sur l’entraînement et la rétention du personnel militaire et policier maritime. Ils devront développer leur infrastructure maritime, notamment les réseaux de communication.

Mais un problème flagrant demeure : un territoire trop grand à patrouiller et protéger et des ressources insuffisantes.

Le Dr Bruwer déclare : « Nous savons que nous employons souvent cette rhétorique de coopération et tout le monde souhaite vivement coopérer. Mais la capacité de le faire est très limitée. C’est excellent de dire que vous assisterez le pays voisin pour contrer le crime maritime, mais c’est difficile d’attribuer réellement des ressources de patrouille. »

Chaque pays a besoin d’une agence gouvernementale qui se fasse « réellement championne » de la sécurité maritime pour s’assurer que ce soit une priorité « et donc qu’elle soit bien financée », dit-elle. Elle ajoute que le partage des capacités et des informations pour protéger collectivement le littoral africain n’est « pas négociable ».